“Metette ben la voce

Respirate bene

Pronunciate chiaramente

Ed il canto sara perfetto.”

『声をうまく投射しなさい

正しい呼吸をして、はっきりと発音すれば、

あなたの歌は完璧なものになります。』

ウ母音は歌いにくい

日本語には5つの母音がありますが、その中の「ウ」母音は、最も響きにくい音として歌い手たちに嫌われています。低い音程ではさらに鳴りが悪くなり、高い音程では喉が詰まりやすくなる経験は歌ってる最中によくあることです。例えば、『赤とんぼ』の歌で、遠い昔の時間的な隔たりと、いとしいねえやにおんぶされて見た夕焼けの距離感を「ゆうやーけこやけーの」のウ母音の中に込めるのは非常に難しいことです。また輝く太陽のもとで広々としたサウンドを、「うーみーはひろいーな」のウがのどに詰まって苦しそうに出したのでは何が広いのかが分からなくなってしまいます。

ところが、ウ母音は、昔のイタリア楽派の時代から非常に重要な母音として、特に高い声を出すときに有効な道具として使われてきました。日本の声楽家が大好きなあのフースラーも、ウ母音は「喉を開く」働きがあると言っています。(日本版 p.124)歌い手にとって嫌われ者のウ母音ですが、その重要性とは一体何なんでしょうか?

ウ母音を響かせるためのいくつかのヒント

ウ母音を説明する順番として、ますは科学的に母音生成のメカニズムを説明し、その中でウ母音を考えるのが普通のやり方ですが、母音を作るメカニズムは、それだけで一冊の本が書かれる(千葉勉、梶山正登著『母音』その性質と構造、初版の英語版は1942年!)ほど複雑なのです。そこで、まず、歌い手の立場から必要と思われる最小限の説明を加えながら実践的にウ母音を無理なく響かせる方法を考えてみましょう。

ウ母音とは?

ウ母音の外から見える特徴は、皆さんもよくご存じのように、唇を丸めておちょぼ口にすることです。

では、外から見えない口の中の特徴はどうでしょうか?

このX 線写真は、オペラ史上最も偉大なテノールの1人、エンリコ・カルーゾーのウ母音です。カルーゾーは口蓋の形が人一倍高く、卵を口に入れて唇を閉じても分からなかったという話が残っていますが、舌の後ろが咽頭壁の高い位置にかなり接近しているのが見て取れます。写真の舌の後ろ側に見える破線は舌の両脇で、舌の中央部分よりも両脇がさらに後ろの壁に近づいているのが分かります。

ウ母音は、唇を突き出して丸めることと、舌の後ろを咽頭壁に向かって接近させることによって生成されます。

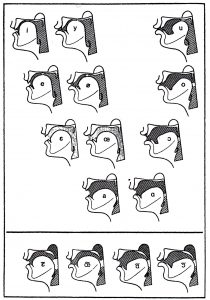

すべての母音はそれぞれ異なる声道(声門から唇までのチューブ)の形を持っていますが、ウ母音と他の母音の差を確認するためにも別の母音の形も見ておきましょう;

イ母音

ア母音

*ウ母音とイ母音とア母音は、原始母音と呼ばれ一番基礎になる母音で

それ以外の母音はすべてこれら3つの母音の間のどこかにあります。

例えばエ母音はイとアの間の位置にあります。

以上のように、ウ母音は、唇を丸め、舌の後部を上げて咽頭壁に接近させることによって作られます。このとき、唇の形と後舌の動きと喉頭の位置の3つの動きはに重要な相関関係が生まれます。しっかりと唇を円唇化するとそれに逆らって自動的に後舌が咽頭壁に向かって引き上げられ、そして喉頭が下がります。この3つの動きはすべて声を弱く、暗く、響きにくくする要因となりますが、この声はある場面で重要な役目を果たすので、決して排除すべきものではありません。

円唇化

円唇化とは、文字通り唇を丸くして突き出すことです。円唇と反対の動きは、イ母音やエ母音のときのように唇の両側を横に開く形です。今、鏡があればそれを見ながら、なければのどに軽く手を当てて、唇の形をイ母音からウ母音に変化させてみましょう。ウ母音の形にすると喉が下に下がるのが分かるはずです。つまり、円唇化によって喉頭は自然に下りてくれます。クラシックの歌い手たちは、音が高きなるにつれて、口の形を縦にしますが、それはこのような理由からです。ウ母音の場合は、音程に関係なく円唇化しなければならないので、もし歌い手が唇のことだけを意識してウ母音を発声するならば、そのウ母音はよけいに響きが悪くなり、中空のぼーっとした音になります。それはちょうどトランペットの朝顔にミュート(弱音器)で音を弱くする機能とおなじで、ウ母音以外の母音でも唇を縦にすると高い周波数が減少して暗い音色になります。このウ母音のぼーっとした中空の響きは先ほども言ったように決して排除すべきものではなく、声帯の下の開きや胸の共鳴感覚を知覚する助けになります。アメリカのソプラノで、ボードビルからいきなりメトロポリタン歌劇場でカルーゾーの相手役に抜擢されたローザ・ポンセルは、徹底的にウ母音を訓練し、その練習をしているときに、牧場で買ってた牛たちが寄ってきて聞き入っていたそうです(Jerome Hines “Great Singers on Great Singing” p.256)。また、カルーゾー自身の証言も伝えられています。

エンリコ・カルーソは1914年、リンゲストに、自分の母音が「声帯の下」から出るように意識したと語っています。また、声帯で息を押すように感じたことはないが、声帯の下で歌ったとも述べている。[David L. Jones, A Modern Guide to Old World Singing. p.49]

胸の共鳴感覚が弱い我々日本人にとっては、この響きの悪いウ母音の訓練も非常に重要なものとなります。

ウ母音に於ける舌の後部の高さ

ウ母音の構成要因となる3つの動きの中の円唇化と喉頭の低下は、声の響きを弱く暗くする原因となりますが、本来暗くて弱いウ母音を少しでも響きの良い明瞭な母音にするためにはどうすればいいのでしょうか? 3つの構成要因の最後の動きは、舌の後部を高くすることです。いま、実験的に、円唇化と喉頭の低下をしないで、後舌をできるだけ高くして咽頭壁に接近させて発声してみましょう。その結果は、ただの明る過ぎるア母音が出てきます。このア母音の典型的な出し方がフラメンコなどでよく聞かれます、特に最も偉大なフラメンコ歌手の一人カマロン・デラ・イスラのア母音はその中でも際立っています。ところが意外なことに、あのハンス・ホッタ―がシューベルトのさすらい人の夜の歌IIで、この明るいア母音を使ってピアニッシモで森の安らぎと静けさを見事に表現しています。

本来ア母音は舌の位置が一番低い(と言っても水平よりは高い、カルーゾーのア母音を見てください)母音ですが、そのア母音の舌の位置を、ウ母音の舌の高さまで引き上げると音色は明るく開いた声になるのは容易に想像がつきます。つまり、ウ母音の舌の位置は、円唇化がなければ声を明るく明瞭にしてくれる要因となります。それと同時に、後舌を上昇させるにつれてピッチが意図せず上がってしまうか、少なくとも上がりたくなるという現象が起こります。つまり、舌を上げると高音が出しやすくなります。それと反対に、舌が低い場合、舌が緊張して音程はフラットしやすくなります。

舌は、上にあるときにリラックスします。口を開けてハミングをする形が舌の基本形です。舌の仕事は、前の部分で子音を、後ろの部分で母音を構成しなければなりません。故に、歌唱中に舌は素早く柔軟に動かなければならない器官です。舌をリラックスさせなければならないのは、休ませるためではなく、リラックスさせないとこの作業ができないからです。舌根を下げる行為は、舌の中にある一番大きな筋肉であるオトガイ舌筋を緊張させるだけで素早く柔軟な動きを阻害します。

『息の上で歌うこと(singing on the breath)』

もう1つの重要な特徴は、舌を高くすることによって、声帯の下にある息の柱にもたれやすくなることです。〈もたれる〉は、英語で〈lean on〉,イタリア語で〈appogiare〉と言います。簡単に言うと、声帯を振動させるための動力源である息の圧力を受けやすくすることです。それが昔から歌唱に於ける最重要事項とされてきた『息の上で歌うこと(singing on the breath)』なのです。この操作を行うときに忘れやすいことは、声帯の下で膨らんだ風船は、元に戻ろうとする弾性によって圧力を生み出しますが、その時に風船の口の締まり、つまり声帯の閉鎖が不十分な時はその圧力を作ることができません。極端な例は、ハスキーボイスや裏声などですが、ウ母音の形も、喉頭の位置が低いなどのせいで声帯閉鎖が弱くなり息の圧力が受けにくくなります。加圧された息の上に声帯をセットすることは、喉頭の位置が低くなるほど難しくなります。それ故にウ母音では、唇を開いて、後舌を上げたア母音で、息の上に乗る感覚を十分つかんでから、徐々に円唇化を加えてバランスを取らなければなりません。もう一度カルーゾーのウ母音の唇の形を見ると、普通よりも少し横に長く微笑みの形になっています。

結合

円唇化で述べたことと後舌を高くすることで述べたことは、それぞれ真逆の発声傾向を持っています。その両極端の声の操作を結合させ、バランスを取ることによって、言葉が要求するウ母音の響きを生み出すことがをできます。発声技術とは、真逆のことを同時に行うことです、絶えずあちらを立てればこちらが立たず状態になります。西洋のオペラボイスはキアロスクーロであると言います。キアーロは明るい、オスクーロは暗いを意味する絵画法から取られた命名ですが、矛盾していなければ理想的な声ではないとも言えます。ウ母音はその矛盾を極端に持つ母音と言ってもいいでしょう。この矛盾を解決することは大変むつかしいことですが、正しい知識と忍耐による練習によって、多くの重要なことを我々に教えてくれるでしょう。

2020/07/05 山本隆則