BEL CANTO

by James Stark

1. The Coup de la glotte: A stroke of Genius

声門打撃:天才の手腕

Manuel Garcia II

音楽史上において、歌唱の伝統と科学が出会った唯一の瞬間があったとすれば、それは、Manuel Garcia II(1805-1906)の生涯と仕事においてであろう。より正確に言えば、たぶんガルシアによって伝統と科学は、ただ出会っただけではなく、今日でも感じることができるある力と衝突したのです。ガルシアは、彼らの生涯が過去と未来の間の重要な分岐点を作り出した歴史上の重要な人物の一人なのです。古典イタリア楽派の歌唱法の後継者であると同時に、彼は単なる物事の外見を超えて、根本にある原因を見たいと望む科学的精神の世代に属していました。その時代の推移の中で、彼は厳密な経験的(実験的)観察を基とし鋭い直観的洞察力を加えた理論的認識を発展させました。彼の仕事は天才のなせる業にもかかわらず、無能な人や先の見えない人々によって非難されました。彼は時代に先んじていました、どれぐらい先んじていたかというと、彼の最初の論文が出版されてから150年以上たちますが、歴史上のいかなる重要な研究と歌唱技術においても、彼は今だに考慮されなければならない存在なのです。

どのような尺度においてもマニュエル・ガルシアは注目すべき人物でした。(*1) 彼は1805年にマドリードで音楽一家に生まれました。父、Manuel Garcia I世はセビリア出身の名高い歌手で、ロッシーニのお気に入りのテノールとなりました;《セビリアの理髪師》のアルマヴィーバ伯爵の役は彼のために特別に創られた唯一のものです。若いころのマニュエルの母;Maria Joaquin Sitches は歌手でダンサーでした、そして2人の妹(Maria MalibranとPauline Viardot)は、メゾソプラノとして結婚後の名で有名になりました。ガルシアは発声を父に、和声をFrançois Joseph Fétis について学びました。彼はまた、まだ10歳の時に、イタリアの教師Giovanni Ansaniから『専門的なレッスン』を受けました。アンサーニは、名高い教師であり作曲家のNiccolo Porporaの弟子にあたり、彼らによって若いマニュエルがいち早く昔のイタリアの歌唱法の伝統の手ほどきを受けることができたのです。

(*1)伝記的資料は、Mackinlay 1908; Paschke 1986- 7; Garcia 1984, ii-xi; Mackenzie 1890, 128; Fuchs 1958; Timberlake 1989-90. を参照。

1825年にガルシア一家は何人かの他の歌手たちとともに、ロッシーニとモーツアルトのオペラを携えて新世界へわたり、最初のイタリアオペラの訪問団としてニューヨークとメキシコシティーを訪れました。思春期の声変わりの時期に歌ったり、若すぎる時期に主要な役を演じたことなどのストレスが、マニュエルの声に損害を与えたようで、彼は1829年26歳の時に出演を取りやめました。その後彼は、首の傷害に備えるための喉頭の研究をする機会を得て軍の病院に勤務するようになりました。これは声の解剖学に対する彼の関心を大いに刺激したに違いありません。彼の父が1832年に亡くなったとき、若いマニュエルはまだ勉強期間にあった妹たちの訓練を引き継ぎました。彼女たちのプロ歌手としての傑出した性向は少なくとも部分的にはマニュエルの教えのおかげです。1835年にはパリ・コンセルヴァトワールの歌唱教授に任命されました。

コンセルヴァトワールは歌唱にける包括的なメトードの著作で有名でした。Bernardo Mengozzi(1758-1800)は、コンセルヴァトワールの発声メトードのための資料を編纂しましたが、この計画が完成する前に亡くなってしまいました。この著作はHonoré Langlé によって編纂され1803年にMéthode de chant du Conservatoire de musique として出版されました。メンゴッツィは、イタリアの伝統的、特に有名なカストラートAntonio Bernacchiの教えに基づいたメトードはあらゆる時代の音楽にも適応されると主張しました。1830年代になって、メンゴッツィの本はAlexis de Garaudé(1779-1852)によって改定、捕捉され、Méthode complète de chant と改名されました。Garaudéは、パリの有名なカストラートGirolamo Crescentiniの弟子で1816年から1841年までコンセルヴァトワールで教えていました。かれはJommelli, Porporaなどによってソルフェージュを加え、この方法論はイタリアの主要な中心を訪れた結果成し遂げられたと言い、彼の時代の偉大な歌手たちの歌唱練習を導入しました。1822年から1842年までのパリコンセルヴァトワールは、Luigi Cherbini、彼はイタリア楽派の歌唱法が公式に由緒ある組織に認定された方法論であることを保証する人物です、の指導の下にあったことがわかります。

ガルシアがパリコンセルヴァトワールの教授になったとき、彼は、イタリア流派の歌唱法が十分定着し、大げさに明確に組織化されたメンゴッツィとガルードの教授法が堅固に確立され制度化された環境の一員となったのです。彼は自分の地位を確かなものとするために強いインパクトが必要でした。1840年、彼の経歴を築く活動の中で、ガルシアは広く注目を集めるためにパリ科学アカデミーにMémoire sur la voix humaine 《人間の声の記録》を提出しました。このMémoireは 翌年に出版され、そして、彼の発声技術の主要論文を含むÉcole de Garcia: Traité complet de l’art du chant 《ガルシア楽派:歌唱芸術のすべての概論》の最初の部分へ取り入れられました。この出版物は1847年に第2部を加えて再販されました。ガルシアのTraitéのパート1は発声技巧における彼の主要理論に関するものが主で、パート2は以前の要点のいくつかの詳述をともなった当時の練習様式を整理したものです。ガルシアは、歌唱に関する以前の論文でよく知られていることを明らかにし、それをしばしば脚注に引用しました。1841年出版のTraitéの前書きで『不幸なことにその時代は我々に、その時代のいくつかの漠然とした不十分な証言しか残さなかった。トージ、マンチーニ、ハーブスト、アグリコーラの著作、ボンテンピ、バーニー、ホウキンス、そしてバイーニの伝記上に散在するいくつかの引用部分は、それを理解するというよりも、ただあいまいで混乱した方法論の概念しか与えない』(Garcia 1984, xvii)と書いています。Traitéはいくつかの版を重ねました;最近の出版は、1847年の完全な著作の複写版を含んでいます(Garcia 1847)そして、1部と2部の英訳は1841と1847年版を修正した第6版に準じます(Garcia 1984, 1975)。

ガルシアはパリに1848年までとどまり、その後フランスで高まる政治的な熱から逃れて裕福な保護者に従いイギリスへ渡りました。1854年のパリでの休日中に、ガルシアはローヤルパレスの窓ガラスに太陽の光が反射するのを見て気が付いたと言われています。これがおそらく、彼自身の喉頭を直接見る(autolaryngology: 自動喉頭学)ために、鏡と太陽光を使うインスピレーションを彼に与えたのでしょう(von Leden 1983, 122)。ガルシアは1855年に喉頭鏡を創案したと広く信じられていますが、研究者Peak Wooは、Bozzini と M. Gagniard de la Tour が、それぞれ1807年と1829年に喉頭を見るために歯鏡を使っており;1844年にはロンドンのMr Averyが、半球形の額につける反射鏡の中央に穴を加えたと主張しています。しかしながら、Wooは、ガルシアが自動喉頭鏡を使った最初の人であることは認めています(Woo 1996, 1-2)。ガルシアの独創的なローヤルソサエティへの研究発表 ‘Observation on the Human Voice’《人間の声の観察》(1855年のローヤルソサエティ会報の中に発表された)において、ガルシアは喉頭の観察と解剖を通じて明らかとなった喉頭筋の繊維の綿密な観察に基づいて、喉頭の生理学に際立った詳説を提示しました。彼は、喉頭鏡は視界がしばしば喉頭蓋によって妨げられる、特に胸声で歌うとき、故にそれはいつでもすべての声門(特に前3分の1)を見せないという限界があることを認めていました(Garcia 1855, 408; Large 1980a, 130)。ガルシアの1855年の論文によって、喉頭鏡が喉頭の医学的業務における主要な診察器具として一般的に使用されるようになりました。

ガルシアの最後の著書、Hints on Singing 《歌唱についてのヒント》(1894)は、何年もの間、彼の理論に対して向けられたいくつかの批判に対する答えです。ガルシアは彼の信念に対して忠実で、1841年のTraité以来、彼が持っていた発声概念から後退しませんでした。彼は1895年までロイヤル音楽アカデミーで教え、1906年、101歳での死の直前まで―今日の定年を36年も超えて、個人的なレッスンを続けました。

Manuel Garcia は教師として非常な成功を収めました。彼の弟子は(彼の妹たちMria MalibranとPauline Viardot を加え)Mathilde Marchesi, Charles Battaille, Julius Stockhausen, Sir Charles Santley, Henrietta Nissen, Antoinette Sterling, Johanne Wagner (Richard Wagner の姪), Catherine Hayes, そして彼らすべての中でもっとも有名な人物は『スエーデンのナイチンゲール』Jenny Lindです。ガルシアはソプラノとメゾ・ソプラノで最も成功したようです。Mathilde Marchesi(女声の弟子だけを受け入れた)は、自身の流派を創設して、Emma Calve, Emma Mames, Nellie Melbaそして彼女自身の娘Blanche Marchesi のような有名な歌手たちを育てました。ガルシアの教えに基づく、彼女の権威ある発声教本は何版かを重ね、最近の再販も入手可能です(M. Marchesi 1877, 1970)。Charles Battaille 、バス歌手としてパリオペラ座に入団する前に、パリでガルシアについて学んだ医学博士は声の生理学の小冊子を出版しています(Bataille 1861)。Julius Stockhausen はパリでガルシアと勉強して、彼とともにロンドンに渡りました。彼はドイツに戻り、そこで有名な主席歌手となり、1856年ヴィーンにおいてシューベルトの『水車小屋の乙女』を初演しました。ブラームスは、マゲローネの詩とドイツ・レクイエムのバリトン・パートを彼のために書きました。シュトックハウゼンは1880年フランクフルトアイマンに彼自身の流派を創設しました、そして、ガルシアを基にした重要な歌の論文は1884年にドイツとイギリスで出版されました(Stockhausen 1884)。Hugo Goldschmidt、 彼はシュトックハウゼンについてフランクフルトアイマンで1887から1905年まで学びました、は音楽学者となり、イタリア歌唱法の歴史に関する本を何冊か書いています。(*2) シュトックハウゼンのもう1人の弟子Max Friedlaender は最初、ガルシアについてパリとロンドンで勉強しました。フリードレンダーはシューベルト学者になり、シューベルトの歌曲のぺテルス版を広範囲にわたり編集しました。ガルシアの学者、そして教師としての影響力はこのように生徒の中に十分に示されました。

(*2) Goldshmidt 1890, 1901-4, 1907.

The Larynx 喉頭

ガルシアのcoup de la glotte (声門打撃) の記述を見る前に;声の生理学についての予備知識を得ることが必要です。声のメカニズムにおいて軟骨、筋肉と靭帯が関与するので、喉頭に関するどのような議論も軟骨の仕事に結び付けられます。ガルシアのTraitéは、歌唱の生理学を真剣に調べるための最初の歌唱メトードの1つです。彼は、発声器官は『総じてかなり複雑である』と認めています、そして、彼の見解を『生理学者』にではなく『歌手たち』に向けて言いました。彼は、科学『我々の理論の知性にとって唯一不可欠な細部』から借用し、そして、読者には『それによって決して驚かないように;これらのいくつかの用語はすぐになじみのあるものとなり、本当の困難さの原因になることはないだろう』(Garcia 1847, 1:5; 1984, xxxv)と言いました。ガルシアの理性的アプローチはこの本の中にとりいれられました。

喉頭は気管の一番上端に位置し、声襞、vocal folds(いまだに『声帯、vocal cords 或いは、声弦、vocal chords!』とよばれている。[訳注:日本では今でも声帯と言う用語が一般的なので、声襞ではなく声帯を使う])のために、囲い或いは喉頭(voice box)を形成するいくつかの軟骨からできています。これらの軟骨は滑膜性(可動性)の関節と靭帯によってつながれており、それらは主に『内因性の』声帯筋―喉頭の囲いの内部の筋肉―によって、互いの位置関係を変化させます。そのうえ、すべての喉頭の構造は、外因性あるいは喉頭の外側に付着する『strap(帯状)』筋によって、首の中で垂直方向に動かされることで位置が定められます。

喉頭の土台となるのは輪状軟骨で、気管の一番上にある完全なリング状の軟骨です。輪状軟骨の後部の頂上に乗っているのが一対の披裂軟骨です;これらの小さい、底が三角のピラミッドの形をした軟骨は、輪状軟骨の上で動きます。それぞれの披裂軟骨には3つの突起があり;前方に伸びる部分は声帯突起と呼ばれ、声帯自体に付着しています; 外側に伸びている部分は筋肉突起と呼ばれ;上方から後方へかけて伸びるものを頂上(apex)あるいは角状突起(corniculate)と呼ばれています。最も大きな甲状軟骨もまた輪状軟骨の上に載っています; 盾の形で、首から突き出た個所(男声の場合)は『アダムのリンゴ(日本では喉仏)』と呼ばれています。喉頭内の筋肉は、それらが付着している軟骨に基づいて名前がついています;これらの筋肉が収縮するとき、互いに関連する軟骨を動かし、その動きによって声門の形を変化させます(Sataloff 1991, 7-12; Zemlin 1968, 119-28)。

声門は、声帯間隙の様々な形を取る開口部です。甲状披裂筋または声帯筋と声帯靭帯からなるこれらの襞は、甲状軟骨の角(訳注:前方内側の)に固定された前端から、その後端を披裂軟骨の声帯突起まで伸びています。声門は、その全ての長さと2つの別々の部分で測定されます。膜状または靭帯部分は声門全長の3/5を占め、甲状軟骨の角の声帯の付着点から、声帯突起の前端まで伸びています。軟骨状声門は声門全長の残り2/5を占め、声帯突起と披裂軟骨の内側面から成っています。声帯突起は声帯自身の中に突き出ており、発声中の振動にも、閉鎖中の固定された状態にも関与します。Zemlinは、『振動する声帯の膜状部分はより活発に見えるが、軟骨状部分もまた振動に参加している』と書いています(Zemlin 1998, 119)。成人男性の喉頭は女性のものより約20%大きい。男性の声門の膜状部は女性のものよりも約60%長く、また声帯も厚い。(*3) 発声時の声門の形は、いろんな筋肉の微妙な活動と細かな相互作用によってコントロールされます。声門をどの程度締め付けるかによってさまざまな音質を導き出すとはいえ、『筋肉の収縮と喉頭の反応のあいだの的確な関係は、完全な確実性では知られていません、そして、それはいくつかの推測のテーマでもあります』(Zemlin 1968, 174, 173)。

(*3) 子供の声を含む詳細は、Titze 1994, 178-82 ; Titze 1988, 31

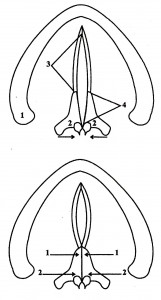

下に示すように、声門の閉鎖度に導く筋力を記述するために、いろいろな用語が造り出されました。図1.1、上から見た喉頭の略図は、声門の形のおける内転緊張(adductive tension) の結果を示しています。内転の緊張において筋肉突起と呼ばれる披裂軟骨の後端は、披裂間筋(interarytenoid muscles)の収縮によって引き合わされ、それは膜状と軟骨状声門の両方を含む5/5声門になります。

図1.2は中央圧縮が内転緊張に加えられたとき、どのように声門の形が影響を受けるかを示しています。これらの結合された内転力は披裂軟骨をその中心線に沿って互いに締め付ける力強い圧搾(squeeze)になり、それによって声門の3/5だけ、或いは、膜状部分だけを振動させます。

内転緊張と中央圧縮の結合に起因する短縮された声門は、図1.3で示されるように、縦の緊張(longitudinal tension)の活動によって拡大(amplified)されることが可能です。輪状甲状筋が収縮するにつれて、輪状軟骨の上で甲状軟骨を前方下向きに動かします。

図1.1 内転緊張(adductive tension):上から見た喉頭、甲状軟骨(1)に囲まれている。この図は声門の形に与える内転緊張の影響を示す。披裂間筋(矢印で示す)の収縮は披裂軟骨の筋肉突起を引き合わせる。結果として生じる5/5声門は、膜状声門(3)と軟骨状声門(4)の両方を含む。

図1.2 中央圧縮(Medial compression):中央圧縮(矢印1)が内転緊張(矢印2)に加えられた結果つよい締め付けが軟骨状声門の中央ラインに沿って起こるときの声門の形。これは、声門の振動する部分を3/5の膜状声門に限定する。

図1.3 縦の緊張(longitudinal tension)、喉頭の側面図。輪状甲状筋の収縮によって、甲状軟骨(3)を輪状軟骨(1)の上で前方、下方へ動く(矢印で示す)。披裂軟骨(2)は、声帯の後端に付着していて、ほとんど動かないので、結果的に声襞(点線で示す)を伸ばして堅くする。

[訳注:縦の緊張において、Stark の説明のように甲状軟骨が前方、下方へ動く説と、甲状軟骨が固定されて気管及び輪状軟骨が後方に傾くという説がありますが、いまだに明確な結論は出ていないことには留意しておかなければなりません。有力な著者たちの多くは後者、気管が後ろに傾くほうに賛成しています。山本個人も、そちらの説を支持します。その根拠は、喉の構造上、後ろには強い筋肉(輪状咽頭筋など)があり、経験的にも、のどの前方の緊張は喉頭内筋にも波及し、声帯振動にも悪い影響を与えます。また、過去の名歌手たちの歌唱中の姿勢を見れば、首の後ろの筋肉を緊張させているように見えます。]

声帯の後端に付着している披裂軟骨はほとんど動きません。これは甲状披裂筋が輪状甲状筋の拮抗筋として収縮することで声帯に緊張と硬化をもたらすからです。(*4) Van den Bergはこれらの筋肉活動を次のように要約しました:

(力強い)披裂間筋の収縮は、最初に披裂軟骨の頂点を内転させ、そしてそれらの後部をとじる、それによって荒い空気 (wild air) は流失しなくなる。側輪状披裂筋の収縮は、披裂軟骨の声帯突起を内転させ、それゆえ声帯の本体(body)を閉鎖する。この内転は、甲状披裂筋の側面の収縮によって増強させられる。(この収縮は声帯の内転と一緒に行われる) これらの内転力は、声帯の中央圧縮をもたらし、声門の長さを縮小して、振動を効果的に自由にする。(van den Berg 1968c, 294)

Zemlinは、記しています、『喉頭内で起こされたどのような変化も、いろいろな力が活動するときの代数上の結果であることを了解するのは最も重要なことである』(Zemlin 1968, 191; 1938, 130-2)。声門閉鎖に於けるこれらの筋肉の収縮の組み合わされた活動は、よく閉鎖力(adductive force)と呼ばれます(Leanderson and Sundberg 1988. 8)。

Garcia’s Theory of Glottal Closure ガルシアの声門閉鎖理論

Manuel Garcia は、声門閉鎖のこれらの異なるタイプを最初に述べた人物です。歌手は発声器官の構造と活動についての『いくつかの的確な科学的概念』を持つべきであると彼は主張しました(Mackenzie 1890, 75-7)。Traitéの1872年版における声帯の記述は、はっきりと声帯の軟骨状部分と膜状部分の違いを指摘しています: 『今後注意しよう、声帯は全体の長さを通じて同質ではない:後部2/5は、軟骨の延長によって、そして前部3/5は県によって形成されている』(Garcia 1984, 205)。 Traitéの1847年版、喉頭鏡の発明以前にすでに書いています: 『声門唇は、後端が合わせられるとき(披裂軟骨の突起の内側を合わせることによって)も、あるいはこれらの端が離れているときも、同じように振動することができる。最初の場合では、音はすべての輝きでもって発せられ;後の場合は、声は鈍い音質になる』(Garcia’s Auxiliary Registers 1847、2:54;1975、152)。長い脚注でガルシアは詳しく述べています。

この重要な考えは、いくつかの進展に役立つ。非常に力強く緊密に披裂軟骨を締めつけるとき、声門は狭い隙間か楕円切れ込みだけで示される。そして、そこを通って肺から出る空気が漏れなければならない。この時に、空気の各々の分子は振動の法則に従い、声は非常にはっきりした輝きを帯びる。これに反して披裂軟骨が離れていたら、声門は披裂軟骨どうしが作る小さな辺の二等辺三角形の形になる。その時は、極度に鈍い声しか作ることができない、そして、結果的に声の弱さにもかかわらず、肺からの空気は大量に漏れ、すぐに使い果たされてしまう。この膨大な空気の消費(それは曇った音の発声と同時に起きる)は、声門の形が三角形であるということのがわかる。空気は三角形の底でいかなる抵抗と会うこともないこと、また空気からいかなる振動を生み出すこともなく、ほとんどが声門を通して自由に通過することがわかる。空気の圧縮と希薄化が完全な方法でなされるのは甲状軟骨から別れる角の頂点だけである。同様に、しかし反対の方法で、音の輝きと、息の4,5倍の持続は、器官が、直線または楕円形の隙間になっているときだけであることを示している。(Garcia 1847, 2:54; 1975, 152-3)

ガルシアが実際に喉頭鏡を使って声帯を見たとき、彼は声帯閉鎖の定義を修正しました。彼が最初に気息性の声に結び付けていた声門の三角形は実際には起こらなかったことを発見しました。むしろ声門が軟骨状態を含む『全範囲を使った大きくて緩んだ振動によって激しく揺り動くとき』に発せられる音は『曇っていて弱々しい』。これにたいして、披裂軟骨の堅固な閉鎖が声帯突起を厚く合わせるとき、豊かでよく響く音がつられます。この厚い接触は堅固な声門閉鎖のために決定的なこととなります。ガルシアは言います『この厚い接触(アポフィーゼ[声帯突起]がもはや振動に加わらなくなった後ですら、それは継続する)は、膜組織に深い緊張を与え、それらの接触の深さを増し、必然的な結果として、空気に与える抵抗を増やします(Garcia 1855, 408; Large 1980a, 125)。

ここでガルシアは、堅固な声門閉鎖の形を擁護しましました。その中には輝かしい音と効率の良い歌唱のために、最少の空気の流れと、声帯の厚い接触によって強い内転と短い声門が要求されます。堅固な閉鎖は、周囲を取り巻く咽頭筋肉組織における高度な緊張力(tonicity)を伴う―つまり通常の筋肉に特有の部分的収縮の状態。彼は繰り返して言いました、『声の輝きは、それぞれの振動のあとの声門の堅固な閉鎖によって生まれる… 声帯はそれぞれの振動後にしっかり閉じなければならない;今、我々が検討したものの代わりに、もし空気が常に出口を見出し、同時に、声門で最も大きな振幅と最も大きな空気の消費は、まさに最も弱い音を生じる』(Garcia 1984, 27)。

Garcia’s Theory of the Coup de la glotte ガルシアの声門打撃理論

歌唱に関するすべてのガルシアの理論の中で、最も過激で、影響力があり、議論の的になったのは、Coup de la glotte [仏]あるいは『声門打撃(stroke of the glottis)』です。声門打撃は、起声の技術であり、発声前(prephonatory set:発声前の準備)の声帯筋を準備することと、実際の発声の開始の両方を含みます。ガルシアのTraitéにおける記述は、正しい体の姿勢と、調音器官と、ゆっくりした吸気などに関する指示を列挙することから始まります。彼は始めます:

あなたがそのように準備し、そして、発声器官(phonator) [1872年版:throat(喉)] 或いは、体のいかなる部分もこわばらせることなく、穏やかで楽に肺が空気で満たされたとき、非常に澄んだ[あ]母音を用い、声門の軽い打撃で、非常にはっきりと音を出し始めなさい。[あ]母音は、音の放出を妨げる障害物がないように、のどの底(bottom of the throat) [1872年版:まさに声門(right at the glottis)] で十分に得られるであろう。このような状態で音は鳴り響き、且つ丸みを持って現れるだろう… 声門を閉じることによって声門打撃を準備することが必要である、そしてそれは、若干の息をその通り道で止め、一瞬ためる;それから脱力するように破裂を加減して、鋭敏で活発な打撃で声門を開く、それは、子音[p]の発音での唇の動きと同じである。この喉の打撃は子音[k]の発音に必要な動作をする口蓋のアーチの活動に似ている。(Garcia 1847, 1:25; 1987)

ここでガルシアは披裂軟骨の堅固な閉鎖、咽頭組織の堅さ、声門下圧のわずかな強化などの発声前の準備を主張しています。それほど明確でないことは、発声開始時の声門を開くための力とその度合いです。声門の開きの[p]あるいは[k]の発音時の唇へのたとえは、時々声門『ショック』―起声に於ける息の破裂―と呼ばれるある種の破裂音の結果を示唆します。確かにガルシアの批判者たちの多くは、coup de la glotte をglottal shockと理解しました。このような批判に対する答えとしてガルシアはTraitéに次のような短評を加えました:

声帯打撃(the stroke of the glottis)を胸部打撃(a stroke of the chest)[coup de la poitrine]、と混同することに警戒しなくてはならない。胸部打撃は、セキ、あるいは、のどに詰まった何かを吐きだそうとする努力と似ている、そして、息の大きな分配ロスの原因になり、息っぽく胸苦しい、そしてイントネーションのはっきりしない音声を作る。胸は空気によって音を育む以外の機能はなく、それを押したりショックを与えるべきではない。(Garcia 1984, 42)

Hints on Singing (1894)でガルシアは再びcoup de la glotteの概念を明快にしようとしました。ここで彼は声門打撃を精密でクリーンな音の開始を与える声門の『巧みな調音として描いている…声門打撃はいくらかセキに似ているが、それは声唇のデリケートな活動だけを必要とし、息の衝撃を求めない点で本質的にセキとは異なる…これの目的は音の開始に於けるずり上げ、あるいは、息継ぎ音の欠点から自由になることである』(Garcia 1894, 13-14)。この最後の所見はたしかに声門閉鎖と他の気息音のフォームを除外しています。実際の問題として、それは破裂音、すなわち、発声開始時に披裂軟骨を圧迫し続けることとは正反対のことを暗示しているかもしれません。そしてそれが、音に『鳴りと丸みを』与えます。最後に、1904年の晩年にガルシアは、彼の批判者のCharles Lunnに書いています、『私はアタックを強調します;しかしそれはデリケートであり、声門の精密な活動です、その名前からの影響で息を容赦なく押すことではなく、声門をただ引き離すために合わせるだけで、その動きを変えたり調節することではありません…(私のメリットとデメリットはそれに注目してきたこと、そしてそれに名をつけたことにあります。)正確に声を出し始めるものは誰もそれを避けては通れません』(Lunn 1904, 21)。

ガルシアは確かにこの声門の現象に名前を付けなければならない不利な立場にありました;coup(打撃)という言葉が彼の意図しなかった激しさというニュアンスを持つゆえに、彼のcoup de la glotteという言葉の選択は適切ではありませんでした。しかし、もう一つの広く使われている用語『アタック(起声と共に攻撃という意味もある)』は、coupよりもっと穏やかではありません。Franklin Kelseyは書いています、『もし、Manuel Garcia が、coup de la glotteの呼び名を考える際にcaresse(軽く触れる)de la glotteをあてていれば、その後の多くの誤解は防げていただろう』(Kelsey 1954, 56)。現在では、発声前のセットと音の始まりの両方を含意する『vocal onset(声の始まり)』の用語が一般的に使用されています。私の知る限りガルシアの時代までに、いかなる些細なものでも、声の始まりについて論じている他の声の論文は存在しないし、他のいかなる著者も音を始める方法についてこのような重要性を見出しませんでした。しかし、coup de la glotteはガルシアの方法論の根幹をなすものです、なぜなら、それは声門閉鎖に非常に大きな効果を持つからです。『教えの基礎であるこのレッスンを最初に行わなければならない』(Garcia 1847 1:26; 1984, 44)。彼は、オペラやコンサートの歌唱に求められる磨き上げられた声質と声の効率の良さにとって、発声の最初の瞬間がカギになることを見出しました。coup de la glotteは、輝かしい効率的な音質に到達するための実用的な手段を提供することにおいて天才の一撃だったのです。

The Great Controversy over the Coup de la glotte 大論争

ガルシアの時代の多くの教師にとって、coup de la glotte は天才の手腕どころか、狂気の沙汰でした。それはガルシアの教えの根本理念であるにもかかわらず、彼の発声メトードにおいて最も理解されない要素でもありました。ガルシアの、堅固な声門閉鎖は堅固な発声に導く、という言葉を繰り返し述べたにもかかわらず、それは最も一般的に声門の破裂音(声帯が激しく打ち合って、そして、はね返って気息質の音にしてしまう音の最初の爆発)と解釈されました。ガルシアの伝記作家であるM. Sterling Mackinlyでさえ、coup de la glotteとその後に続く音との結びつきを理解していません;『彼の名と結び付けられている、有名なcoup de la glotte 、あるいは、声門ショックはその本当の目的を知らないことからしばしば誤用されてきました。その目的とは、音の開始時に閉じられ、その結果として余分な息漏れがないことを確実にすることであった』(Mackinly 1908, 285)。マッキンレイはガルシアが言う、歌手は最初の音の後の堅固な発声を維持するために声門の締め付けを加え続ける、という主張を見逃しているにもかかわらず、coup de la glotteをon setの形として擁護しました。彼は書いています『[Garcia]は、coup de la glotteが誤解され、多くの音楽家による認識以上に誇張されたことに大いに悩まされた』(290)。例えば、1892年にVictor Maurel はロンドンで『スピーチと歌の芸術への科学の応用』と題する講演を行いました。マッキンレイが言うには『これは予定通りに始まった、そしてメインの呼び物は、coup de la glotteに対する敵意に満ちた激しい非難であることがはっきり分かった。 』ガルシア自身も出席しており、後でサンデータイムスにモーレルの論証は『極端に誇張されている』のがよく分かったと語りました(290)。同様の話がガルシアの弟子で協力者のHerman Klein によって語られています:『ひょっとして、問題になっている行為はガルシア・メソードの自称追随者によって行き過ぎて行われてきた;しかし間違いなく彼はそのようには教えなかった。そして私は、その正常な使用によって害を受けた彼の弟子に一人としてあったことがない』(Klein 1903, 37)。

Mathilde Marches、 coup de la glotte の主要な擁護者の1人、はガルシアを称賛して言いました、『女声における彼の考えとその発展の結果は私にとって啓示でした、そしてそれは私自身の将来のキャリアの基礎となりました…たとえいかなる方法であってもガルシアの教授法に近づけるイタリアの教師はいません』(M. Marchesi 1887, 25, 29)。彼女は息の多い、あるいは、子音的な起音(onset)を使用する方法論を間違いとして軽蔑しました。彼女自身の発声マニュアル、Méthod de chant théorique et pratique:理論的実践的歌唱法(Ecole Marchesi: マルケージ楽派)、後に重版されましたが初版は1885年パリでした、その中でマルケージはガルシアのcoup de la glotteの教えを詳細にたどっています。彼女は発声前の準備を次のように述べています、『声門は呼気が始まる直前に閉じていなければなりません;言い換えれば、準備されていなければなりません』(Marchesi 1970, xii)。ガルシアと同じく、彼女もまたcoup de la glotteの重要性を音の継続であると認めていました:

息が肺から出始めるときに声帯がその全範囲にわたってしっかりと均一に閉じていなければ、声門唇は呼気の間じゅうぶんに引き締めることができず、音は弱く、かすれたものになるでしょう… 声門唇の閉鎖が完全によりしっかりするほど、肺から漏れ出る空気に対する抵抗は大きくなり、声帯の振動のために使われる空気は少なくなる… 振動する(声帯)本体に対する空気の均一で継続的な圧力は等時間間隔(isochronous)[equal(均等な)]な振動を作る、そして、その全持続時間を通して音の均一性を保ちます。(xii)

これは他の人々が見逃す重要なポイントです:オンセットの質は、その結果として起こる発声の質を決定します。マルケージがここで擁護していることは、堅固なオンセットと音の持続のための堅固な声門閉鎖です。

Julius Stockhausen のcoup de la glotte の記述もまたガルシアに倣っています:『ヴォーカル・アタックは、声門が閉じた状態の声唇によって作られ、次に声門の隙間を通して空気の適度の破裂、あるいは、排出が起こる。それは明瞭でためらいがあってはならないが、荒々しいものではない。その堅さの程度は、表現しようとするものによる』(Stockhausen 1884, 9)。ガルシアと同じくシュトックハウゼンもcoup de la glotte を唇の[p]の形に例えました。彼は『一旦音が出始めたならば声帯の活動を変化させない』ことを主張するとき、彼もまたオンセットとそれに続く音の連続性を指摘し、そして付け加えて、声門オンセットは『貧弱で細い、そして中音域ではしばしば喉っぽく響きのない』音を防ぐために、喉頭の低下を伴わなければならないと述べました(xii 119)。

ガルシアのcoup de la glotte の流れは、2本の異なる経路をたどったと思われます。一方の道は、声門閉鎖と空気の流れが同時に起こる―後に『同時アタック:simultaneus attack』と呼ばれるテクニック―オンセットの形の記述に導きます。ヘルマン・クラインは、ガルシアに対する抵抗は主としてパリから訪れると言っています(Klein 1903, 37)。それは多分パリ音楽院の有力な顧問であるフランスの著名な医師Louis Mandlのことを言ったのでしょう。マンデルは彼が打撃となぞらえるcoup del la glotteよりもむしり同時アタックを奨励しました(Mandl 1876, 35-6)。もう1冊の有力な書物、発声教師Lennox Brownと外科医Emil Behnkeによって書かれたVoice,Song and Speech(1883)は22版を重ね『おそらくもっとも広く読まれ、よく引用された19世紀の発声の著書』と言われてきました(Monahan 1978, 240)。ブラウンとベーンケは、ガルシアを喉頭鏡の発明と声帯の明快な説明に対して高く称賛し、coup de la glotteは、彼の発声メトードの『中心のポイント』であることを認めました(Brown & Behnke 1904, 117, 153)。それにもかかわらず、彼らはガルシアのcoup de la glotteの細かなニュアンスを理解できませんでした。彼らは現在のオーソドックスなオンセットの3つの形を最も早く説明したかもしれません:彼らが『声門の滑り(glide)』と呼ぶ、気息アタック(aspirate attack)、『声門チェック』と言われるハード・アタック;そして彼らが同時アタックを意味するcoup de la glotte。『声帯靭帯[襞]は空気がそれらに当たるまさにその瞬間に合う;それらはさらに必要以上にきつく互いを圧迫しない… アタックははっきりと明確であること、その結果として、音は正しくスタートする』(128)。これは明らかにガルシアが発声前の閉鎖と声門の『締め付け』を強調するときに彼が意図したものではありません。この見解及びのちの同時アタックの説明において欠けているもの―ガルシアの理解に不可欠なもの―それは発声中の披裂軟骨と声門の『締め付け』の役割に対する注意深い配慮です。

Sir Morrell Mackenzieは歌手ではありません;彼は喉頭医で、ヴィクトリア女王の臨床医『bedside baronet』で、同時にロンドンの有名なHarley Streetの最初の個人開業医でもありました。彼の広く読まれている本、The Hygiene of the Vocal Organs《発声器官の衛生学》は、7版を重ねました。ブラウンとベーンケ同様、マッケンジーは、coup de la glotte を『喉頭への空気の到達とそれを受け取る声帯の調節との正確な一致』(*5)と述べました。同時アタックを背景にする、マンデルとベーンケの権威によってガルシアのcoup de la glotte の最も重要な意味は失われたことは驚くには及びません。

(*5) Mackenzie 1890 11. Mackenzieの本は初版が1886年、第7版(1890)はガルシアの批判に対するマッケンジーの答えを含み、特に重要。

2番目のcoup de la glotteに関する耐えがたい思い違いは、1879年にOrland Steedによって提唱され、19世紀の最後の20年間にCharles Lunnと Edmund Myerによって採用されました(*6)。これは、『仮声帯』が、発声前に息の圧力によって閉じられ(closed)、膨らむという理論でした。これはもちろんガルシアとは無関係ですが、問題の核心を大いに混乱させるせることに奉仕することになりなした。悪意に満ちた著者だとしても多作家のLunnは、彼の何冊かの歌唱の本のなかでガルシアとその他の人を難詰しました。彼の著書は、都会的で、愉快で、そして完全に常軌を逸していました。それにもかかわらず彼のPhilosophy of Voice《声の哲学》(1893)は9版を重ねました。Geoge Bernard Show は、Lunnの考えに対して1893年の批評で書いています、『Lunn氏は、彼自身がガルシアの門弟でありcoup de la glotteの擁護者であると固く信じる一方で、実際は、ガルシア・メトードの教えの現実的な成果にあらがうことで彼の生涯を送った。そして、私以上にcoup de glotteを否定した』(Shaw 1932, 2:126)。MyerはLunnを引用して言いました『抵抗の本当のポイントは、仮声帯の接近である』(Myer 1891 47-8)。この理論は、その『息の帯(breath bands)』『上部の声門(upper glottis)』そして、『空洞ポケット(pocket ventricles)』などによって正体を暴かれましたが、それはブラウンとベーンケの功績です。(*7)

(*6) VennardとIsshiki 1964を参照。

(*7) BrownとBehnke 1904, 153-4;又、VennardとIsshiki 1964, 15-16も参照。

もっとはるかに深刻なcoup de la glotteの敵は、Henry Halbok Curtis、彼はメトロポリタン歌劇場の歌手たちを治療する医師です。彼の著書Voice Building and Tone Placing《声の構築とプレイスメント》で、初版は1896年、3版を重ねました。coup de la glotteの忠実な保護者であるBlanche Marchesiによると、EdouardとJean de Reszkeを含む、間違った発声のオペラ歌手達のあるグループが、どのようにクルティスと出会い、ガルシア-マルケージのcoup de la glotteが、多くの声の問題のもとになっていると決めつけていると報告しています。そのグループは時々Merba、Eames、そしてCalve を含むマルケージ楽派の生徒達を集まりに招待しました、そこで彼女たちは「『coup de glotte』の『化け物』とその結果」を見せつけられました(B. March 1932, 91-2)。『戦線は布告された』ビアンケは書いています:

彼らは、声門の打撃 (hitting)と閉鎖 (closing)を区別することができなかった、そして歌手たちが音を出すときに声帯を合わせておこうとするすべてのメトードをただちに非難しようとしました…これらの合わせについて、我々のメトードのすべての信奉者に対して戦いが宣告され、そして、彼女たちの声の使い方が危険であると実際に思うまで、芸術家の心は激しく揺り動かされました。声帯は突然の閉鎖から免れなければならないと結論が下されました。これは、誤りをその後ずっと大きくしていくかどうかの転換点になりました。それは大草原の家事のように広がり、すべての無知な人々は、とうとう新しい福音を見つけたことを喜び、ひどく有害な発見を、北極から南極に至るまで伝えました。Dr. Curtisはそれを彼のすべての患者に教えました。彼は本の中に『coup de glotte』を教えるすべてのものに、悪態を浴びせました。これは当然、わが母と私自身を含む、ガルシアと彼の弟子たちすべてのことです。(91-3)

マルケージは交戦中であるにもかかわらず、クルティスの彼女の評価は正しかった。Crtisは、『口蓋を上に保ち、頭の後ろで歌って、声門をたたきなさいと、彼女の生徒に命じる歌唱教師』を訴え、『ますます、極悪非道はより倍加する!』と言った(Curtis 1909, 149-50)。これは、マチルデ・マルケージに対する直接的な攻撃です。彼は加えて『ショック或いは声門打撃は声の死である;それは無知から生まれた、そして、それを教えること、あるいは、その存続を許すことは犯罪である。我々はそれを非難するに足るだけの強い言葉を持たない』(159)。クルティスはゆるんだ喉頭で気息性のアタックを推奨し、そして「リラックスした喉頭の習得のため」のエクササイズを与えました(175-206)。戦線ははっきりと、堅固な声門閉鎖によるcoup de la glotteが良き歌唱の鍵であると考えるGarcia-Marchesi派と、誤用と言われるcoup de la glotteに対する防御手段としての、ゆるいオンセットとリラックスした喉頭を擁護するCurtis, Lunnその他との間にひかれました。

19世紀の終わりに『local-effort(局所努力)』と『no-effort(努力なし)』の2つの陣営が知られるようになりました。1897年にニューヨークの発声教師で著者のEdmund Myerは、19世紀の歌唱法は科学者から育ったもので、歌い手からではないと言い、歌唱の『新ローカル・エフォート派』をリードしました(Myer 1897 1897, 20)。かれは、このような局所の活動は『野蛮な行為の名残である、それゆえ声の使用のすべての原則に反して有害である』と主張しました。彼は『発声器官の自然で自動的な調節は良い発声の結果であると信じられる、そして発声器官においては干渉しないこと、または、局部のコントロールしないこと』であるべだと言いました(11、30-34)。『no-effort school』の用語を造ったShawは、彼自身、反科学、反coup de la glotted、また反ガルシアそして反ローヤル・アカデミーでした(Shaw 1932, 2:209-14, 248-9)。しかしながら、かれの発声教師に対する明らかな軽蔑にもかかわらず、彼は論争を楽しんでいるように思えます。これはショー の母が発声教師で、ショー自身がかつて歌手になることを切望していたという事実に関係しているかもしれません。

no-effort楽派は世紀の変わり目の後まで隆盛をきわめた。David Alva Clippinger,シカゴの歌手であり合唱指揮者、は言いました、『最も重要な身体感覚は、いかなる努力も存在しないことだ』(Clippinger 1910, 4; Monahan 1978, 181)New Light on the Old Italian Methodにおいて、David C. Taylorはlocal effortのすべての形について語りました。『喉のつかみを緩めることによる間違った行為をやめなさい、そうすれば自らそれ自身が調和し明瞭になります』(Taylor 1916, 84-5)。彼は声の科学を全く認めませんでした、そしていうには『声の訓練の科学的な方法は全く失敗している。この事実は証明なしで立証されなければならない。この問題は、実際に関係するすべての人にとって良く知られていることだ』(70)。むしろ彼は良き体と心の耳だけを要求する『ナチュラル』な歌唱を擁護しました:

どのような種類の音声を作るためにも、心の耳は声のガイドになる。求める声は最初に心の中に思い浮かぶ;発声器官はその後で音の形成のためにそれら自体で調節する。メッセージは、脳から発声器官の筋肉まで、神経によって運ばれる、そして、精神的な耳によって要求される音のために必要ないかなる動きも、実行するために筋肉に命ずる。発声器官は直ちにこの命令に従う。心の耳の命令を実行するためにどんな調整をするべきかを知る本能を、自然はそれらに与えた(8)。

声の評論家、William J. Hendersonは書いています『喉頭のすべての筋肉は良好な音の形成において楽で平静でなければならない… 歌手は喉頭において意識的な努力をすべきではない…喉頭の周辺のすべては平静さを保たなければならない』(Henderson 1906, 39)。1952年、歌手と俳優の治療を専門に研究する高名なイギリスの喉頭医Norman PuntはHenry Holbrook Curtisのcoup de la glotteに対する拒絶に共鳴し、それは声帯上に、通常左右相称の小さな良性腫瘍の小結節の原因になると信じていました。かれの治療法はリラクゼーションでした:『我々は再び強く訴えます、もしあなたが高音を静かに歌えのであれば、あなたはそれを決して歌ってはならない、あるいは、このような音は多くて週に2~3回にとどめるべきである。もちろん、実際このアドバイスに厳密に従えば、オペラのレパートリーにいくらかの不都合が生じるのは十分理解しています。しかし、我々はこれを助けてあげることはできない。我々は助けるために努力し、そして助言します。天は彼らが必要とするものを知る!』(Punt 1952, 54)。プントの忠告は非現実的であるとともにむしろ歌手に対して恩着せがましい態度です。

Modern Views of Vocal Onset ヴォーカル・オンセットの現代の見解 p.20

coup de la glotteとオンセットの他の形に関する論争は現在に至るまで続いています。リラクセーション対筋肉間のコントロールされたバランスがより重要な問題点になっています。1943年、喉頭医Emil Froeshels は、喉頭と声道の筋肉の過度の力にたいし機能亢進(hyperfunction)を、筋肉の消耗と嗄声(paratetic hoarseness)の状態にたいし機能低下(hypofunction)という用語を導入しました(Froeshels 1943 1943, 63)。Friedrich S. Brodnitz、有名な音声障害に関する専門医、は声の機能亢進を現代生活の緊張からくる発声器官の緊張と関連づけました。彼はcoup de la glotteを堅固なオンセットとは反対に、やすりのような声門破裂と誤解して特に非難しました。彼はまた、誤った呼吸作用、声区の拡張、貧弱な姿勢、心理的要因、そして声のダメージの原因になるような発声技術の他の多くの側面に対して警告しました。しかしながら、彼は、no-effort楽派、あるいは、リラクゼーションはすべての声の病気にとって万能薬であるという意見には賛成しませんでした。むしろ、『[リラクゼーション]とは通俗的な考えであり、正常な生理的機能の誤った理解に基づいており、それが広く誤用されている。我々が存在する緊張を強いられる世界において心や体の緊張に打ち勝つためになさねばならないことはすべて「リラックス」すること、そして、それは一般的に活動性の不在を意味する。』といいました。歌唱に於ける声の機能は、このような単純な治療にまとめられるよりはるかに複雑であると指摘しています。彼は言いました、『実際には心と体とよく調節された筋肉の緊張などを、注意ぶかく準備することは、通常の機能的な体のための特徴である。使用中であろうと停止中であろうと、筋肉はすべて正常な状態にある;完全なリラックスとはただ死以外にはない』(Brodnitz 1965, 90)。もう1人の有名な医師、Morton Cooper は同じような視点で書いています、『伝統的な視点は、リラクゼイションは声のリハビリに優先しなければならないか、伴わなければならない。』しかしながら彼は『正しい音程、声の焦点、音質、音量などを定め、維持するプロセス、そして息の支え自体は緊張のプロセスである』ことを観察しました(Cooper 1973, 71)。BrodnitzとCooperのメッセージは、緊張は人間としてのごく普通の機能の一部であり、緊張は同時に、歌う機能のごく普通の一部であるということです。それゆえ、緊張のコントロール、筋肉のつり合いとバランスは良い声の機能とになるといえます。これは、筋肉バランスを生み出すために、ある筋肉をリラックスさせることかもしれませんが、同時のその他の筋肉を緊張させることかもしれません。ガルシアのcoup de la glotteと声門を締め付けることは後者にもとづくもので;no-effort楽派の教えは前者にもとづきます。

ここで、ガルシアのcoup de la glotte の記述と声出しに関する今日のオーソドックスな見解を比べてみるのは有益でしょう。前に触れたように、今の慣例では少なくとも3つの声だしの形が認められています:(1)『ソフト』又は『息の(aspirate)』オンセット;(2)『ハード』又は『破裂の (plosive)』オンセット;(3)『同時の(simultaneous)』又は『即時の(instantaneous)』オンセット。

ソフト・オンセットでは、声門の発声前セッティングは開いています、つまり、声帯は接触していないか、ただ部分的に接触しているかのどちらかです。発声の形態は短い気息音で始まり、声帯が十分に接近する前に[h]音が時々聞こえます。声門閉鎖は弱くそれに続く音はゆるんだ声になります。ハード・オンセットは、発声前の状態は、内転筋の緊張、内側の圧縮、そして、声帯自身の硬直による強い内転が要求されます。呼気筋の収縮とその圧力に対する閉じたままの声門によって声門下圧は上昇します。発声の瞬間は、声門が突然吹き開かれ、その結果発声直後に空気が素早く流れ出ます。このオンセットの形は長い間、その声帯をすり減らすような効果のために喉頭医や声楽教師に非難されてきました。同様に重要なことは、空気の素早い解放は声門閉鎖を弱くして、しばしばゆるい発声に導きます。

オンセットの3つ面の形は、多くの人々に擁護されている、いわゆる、同時に起こる、または即時のアタックです。その支持者達は、呼気筋と喉頭の内転筋はすべて発声のまさにその瞬間に収縮されなければならず、それゆえ、発声前のオンセットにおいて声門閉鎖は除かれる、と主張します。声帯の内転と同時に息が出始めるとすれば、その理論においては、ソフトアタックの息の音もハードアタックの破裂感もなくなることになります。この説明の難点は、後に続く発声時の声門セッティングについて明記されていないために、かなり不完全なものとなっていることです。同時アタックはおそらく堅い発声とゆるい発声のためのアタックに使うことができるでしょう、それに対して、ガルシアのcoup de la glotteはただ堅い発声だけを認めました。

ガルシアのcoup de glotteは、まさにそれが堅固な発声を奨励するオンセットタイプを記述しているゆえに、重要なのです。その発声前の状態において、披裂軟骨は固く閉じています、簡潔に言えば、内転緊張と内側の圧縮の両方を使います。研究者のGouldとOkamuraは、披裂軟骨の発声前セッティングは、『発声の全特質が決定されるかもしれない重要な瞬間である』と断言しました(Gould and Okamura 1974, 359)。 発声の上で、内転緊張と内側の圧縮は、披裂軟骨を中心線に沿って固く閉じたままにします、そのため声帯の膜質部分のみが振動に参加します。 このオンセットの方法は打撃することなく堅い発声を成し遂げます。神経科医Barry Wykeは、発声前セッティングをコントロールする動力システムを、発声前チューニングと発声の間隔を50ミリセコンド(50/1000秒)に短縮するようにプログラムすることができると説明しました(Wyke 1980, 46-7)。多分これは真の同時アタックを得るのに必要な閉鎖なのでしょう。

coup de la glotteをめぐる論争におけるもう1つのねじれは、ガルシア理論のさらに別の誤解を明らかにします、そして、それは同時に筋肉バランス対リラックスの問題に関連します。このねじれは『ベルヌーイ効果』として知られる空気力学理論に心酔することに起因します。これは、いかにして理論が新しい概念に当てはめるために出来そこないの形に押し込めることができるかという過去の事例として役立ちます。

Daniel Bernoulli(1700-82)は、移動に於ける流体理論を定式化したスイスの物理学者です。流体の流れのいかなる特定の線(『流線型』と呼ばれる)に沿っても、速さと圧力は反比例する-つまり、全エネルギーが一定のままであるならば、速さが増加すると、圧力は減少する、と彼の理論は述べています。ベルヌーイ効果は、飛行機の翼の浮力あるいは噴霧器の液体の上昇を説明します。1958年にJanwillem van den Bergはベルヌーイ効果は発声の間にも働いていると説明しました。(*9) 彼の理論は、器官内の空気流は狭められた声門の制約を受けるまでは一定の速度を持っているという。空気が声門を通り抜けることで速度が増加し、それによって声帯間にマイナスの圧力が生じその結果『発声の振動サイクルの閉鎖相において、声帯がパシッと打ち合う』(Catford 1977, 33)。 Van den Bergは発声の『筋弾力線維性空気力学』理論を提案しました。その中で、声帯振動は筋肉と空気力学の組み合わせとして説明されています(van den Berg 1958)。

William Vennard、有名なカリフォルニアの声楽教師であり研究家、は歌唱に於けるベルヌーイ効果のベルグの説明に引き付けられました。彼はそれを望ましい教育的使用に取り入れようとし、『音を息で満たす』、気息声で音を始める、『イメージのh』、さらにため息でさえ声帯がベルヌ-イ効果によって引き合わされるだろうと示唆しました(Vennard 1961; 1967, 211-12)。彼らの論説『Coup de glotte: 誤解された表現』の中で、ヴェナードと一色はベルヌ-イ効果に言及することでガルシアのcoup de la glotteを説明しようとしました。ガルシアのテクニックに関する初期の不正確な解釈について再検討した後で、彼らは言いました、『実際に、パリッとしているが、非爆発性アタックの客観的な記述は、我々がベルヌーイ効果(van den Berg)の解釈を待たなければならなかった、そのベルヌ-イ効果とは、空気が動いているときに生成される吸引力で、そして、息の流れが始まるときに、完全にではなくともほとんど声帯が接近していれば、それを引き合わせることができる』(Vennard and Isshiki 1964, 16)。彼らはつぎのように書いています、息によって発声を始める手段として『イメージのh』を用いるとき、『この研究に於ける他のいかなるアタックよりもガルシアによって述べられたcoup de la glotteに最も近づく。音が始まる前に1/4秒の間、息の流れが存在するが、その息の音を耳は感知できない、何故なら量が少なく流れがスムーズだから。この瞬間的な息の流れは声帯を素早く吸い込むので、息がそれらを打つ感覚がする…これは、ガルシアがcoup de glotteについて話すとき、彼が心の中に抱いていたアタックであると著者たちは確信している』(17-18)。もちろんこれはガルシアが述べたことでは全くありません。ガルシアは言いました『母音はいつもcoup de glotteで始めなければならない、そして、そのフレーズに相応しい力の度合いで。息を先行させることは徹底的に避けなければならない』(Garcia 1975, 11 イタリック体はガルシアによる)。ヴェナードの批判的判断力は、ガルシアの意味の思い違いと流行のベルヌーイ理論に対する熱意によって曇らされてしまいました。すべての研究者が歌唱に於けるベルヌーイ効果の相対的な重要性を信じたわけではありません。ある初期の反論が主張するのは、発声期間中に連続的な流れのプロセスは存在しない、そして、振動サイクル中に空気流をたびたび(訳注:1秒間に出される音程の周波数分)中断することは、重要なマイナスの圧力を生ずるに足る十分な時間を許さないだろう(Husson 1960, 31-2; Luchsinger and Arnold 1965, 26)。また、声帯の強い弾力ある反動と共に、歌唱中のいくつかの音の比較的高い声門下圧と声門上圧があるのであれば、発声においてベルヌーイ効果は小さな役割しか果たさないことも示唆された(Scherer and Titze 1982, 79)。それはまた、より広い声門の開きは、気管と声門の間の速度差を減らすので、ベルヌーイ力は、実は減らされると言うこともできます。最終的に、彼の自立振動(self-sustained vibrations)の最近の分析法において、Ingo Titzeは、ベルヌーリ力が声帯の内側と外側への動きを区別することができない点に、そして、『気流から組織への継続的なエネルギー転換のためのメカニズムに、ベルヌーイ力単独より多くのものが関与している』(Titze 1994, 80-2)ことを指摘しました。

ガルシアのcoup de la glotteに対する多くの誤解にもかかわらず、その重要性を認め続けている何人かの発声教師がいます。例えば、Flanklyn Kelseyはガルシアが広く誤解されていることを嘆き次のように言いました、『声帯の完全な閉鎖の確立と維持は歌における問題をとくカギとなるであろう…それを教えられない者は真の歌を教えることはできない、なぜならば、それは、歌手が思い通りに、有害な音にならない空気を含まない音声で歌い始めるための唯一の手段であるからだ(Kelsey 1950, 14 強調はKelseyによる)。『それほど多くの偉大な歌手がcoup de la glotteを練習し、推薦したからには、答えはきっと、すべてはどのように成されたかに掛かっているに違いない』と、彼は主張しました(48)。1950年に主著を書いたKelseyはいまだに、ガルシアのcoup de la glotteの公にされた最後の擁護者の一人と思われます。

Modern Views of Glottal Settings 声門セッティングに関する現代の見解

Manuel Garcia が述べた歌唱における声門閉鎖の2つの形、堅い閉鎖(firm closure)とゆるい閉鎖(loose closure)と私が呼んだもの、を思い出しましょう。彼は歌手達に披裂軟骨を互いに堅く締め付けるために、声門を『つまむ(pinch)』ように説きました。その結果、輝いた(bright)音質と少ない空気流を作る3/5声門と、それとは反対の、覆われた(veiled)音質と多くの空気流を作る5/5声門ができます。ガルシアは、声の解剖学の知識、彼の発明による簡単な喉頭鏡による声門の観察、そして発声教師としての天分の上に基礎を築きました。しかしながら、この理論が間違いのないものであることをはっきりさせる客観的な実験データが不足しているように思えます。

ガルシアによって説かれた、短い声門は、Mackenzieによって『stop-closure』とよばれ、その現象は高い音だけで起こると言われました(Mackenzie 1890, 56-7,257-77)。声門圧搾は1942年にJoel Pressmanによって調査され、彼は高音の歌唱において声帯振動は声門の前方2/3に限定されることを発見した。これはよく『Pressman’s damping factor』と呼ばれます(Pressman 1941, 1942)。Zemlinはそれを次のように言っています:『声帯が可能な限り緊張させられ長く引き伸ばされたとき、音程のさらなる拡張は異なるメカニズム、すなわちダンピング(制振)によって成し遂げられなければならない。声帯後部は非常に堅く閉鎖され、振動には参加しない。その結果振動する声門の長さはかなり短くなる』(Zemlin 1968, 195: Luchsinger & Arnold 1965, 80)。Wilbur J. Gould、ニューヨークの有名な『メットの医者』で、年に1回のシンポジウム:Care of the Professional Voiceの創始者、彼は歌手たちが高音を得るためにダンピングを用いて声帯の前だけを使うことに賛同しました。また、これが高い声門下圧と低い位置の喉頭が関係すると推測しました(Gould 1977)。ゴウルドはガルシアには及ばず、短くされた声門は、すべての音域を通してではなく、ただ高音だけに見られると主張しました。

音声学者のJ. C. Catford は違う声質を作る2つの声門セッティングを説明しました。彼はこれらを『前方発声(anterior phonation)』そして『全声門発声(full glottal phonation)』と名付けました。短い3/5声門について『前方発声において披裂軟骨は明らかに硬く締め付けられている、そして前方の声門膜状部分だけが発声に加わっている。』 5/5セッティングにおいては、『声門の全長―前方部分(膜状部)と後方部分(披裂軟骨部)の両方―が、単一体として(潜在的に)機能すると認められる』(Catford 1977, 102)。この説明はガルシアのものと似ています、とはいえキャットフォールドはガルシアを引用していません。キャットフォールドの信奉者であるJohn Laverは、これら2つの声門セッティングに『lax(ゆるんだ)』声と『tense(緊張した)』声という用語を使いました。しかし、このレッテルには落とし穴がたありました。彼は、書いています:『緊張と弛緩した声の考察の主要な難点は、「緊張した」「弛緩した」という形容詞が異なる著者によっていろいろな意味で使われてきたことである。2つのカテゴリーの間の全部の筋肉の緊張において、違いの基本的な一般法則を適切なやり方で捕らえることは極端に困難である。』

ガルシアの『pinched glottis(つまんだ声門)』、マッケンジーの『stop-closure』、プレスマンの『damping factore』、キャットフォールドの『anterior phonation(前方発声)』そして、レイバーの『tense(緊張)』声などは、全て強い声門閉鎖の結果として起こる、短くされた声門の描写です。短縮された声門は、何人かの研究者の間で十分に認められた理論であると考えられます。声門閉鎖についてのより多くの実験的な研究が、短縮された声門の厳密な性質を、より良く説明するための客観的なデータを作るために必要とされます。アペンディックスI において私は堅固な声門閉鎖が歌唱の全音域を通して短縮された声門に帰結する主張を支持するデータを提示します。現代の全ての発声教師と研究者が、望ましい声門調整として緊張、短縮された声門の概念を受け入れてるわけではありません。序文で言及したように、このような閉鎖は声に有害であるかもしれないという仮定に基づく、力強い声門閉鎖に対する偏見があるようです。リクラゼーションを強調する発声教師は、歌唱において、『pinch(つまむ)』あるいは『squeeze(圧搾する)』などの語を使うことを嫌います。何人かの声の科学者も同様に強い声門閉鎖の擁護から方向転換しました。キャットフォールドとレイヴァー、彼らの専門分野は主に歌唱よりもむしろはない声のはっせいです、両者は『ful glottal phonation (全声門発声)』を、話し声と同時にファルセットのための『通常』セッティングと考えました(Catford 1964, 32; Proctor 1980, 55-6)。彼らは、『anterior phnation (前方発声)』にならないようにアドバイスして、それがいくぶん『tight(堅く)』、『hard(堅固な)』、『sharp (鋭い)』、『metallic(金属的な)』あるいは『tense (緊張した)』話し声になり、それはたぶん高い喉頭の位置と関係があると主張しました。彼らが考慮しなかったことは、前方発声のために起こるいかなる硬さやきつさも、他の要因、特に垂直喉頭の位置と声門下圧によって埋め合わせられると言うことです。

Johan Sundberg、彼の専門分野は主に音響学です、もまた堅固な声門閉鎖に警告を与えました。彼は発声の3つのタイプを考察しました:『breathy』『flow』『pressed』(*10)。彼は言います『締め付ける発声は、高い声門下圧と強い内転力を結合させることが特徴である、一方、流れる発声は、低い声門下圧と弱いの内転力を持つ』(Leanderson and Sundberg 1988, 9)。ズンドベリは披裂軟骨の配置または声門の長さに関する『内転力』を具体的には記述していません。彼は締め付け発声は『高い喉頭の位置になってしまう』ように思えると言いました、そしてそれは健康によくないと試聴しました(Sundberg, 1987, 92; Leanderson and Sundberg 1988, 8-9)。しかしキャットフォールドとレイヴァーとおなじく、締める発声に於いて喉頭の降下という補償要素を考慮いていません。彼の好みは、流れる発声にあります、しかしまたもや彼は、この振動の仕方を明かす助けになる声門の長さ、空気流の割合、そして声門下圧などの明確なデータを提供していません。

(*10) Sundberg 1987, 39, 80-92. See slso Gauffin and Sundberg 1980; leanderson, Sundberg, and von Euler 1985.

先頃、声の科学者のIngo Titze もまた、圧縮発声とは反対の流動発声を支持する見解を明らかにしました。彼は、押された声を『堅い内転』と、気息質の声を『ゆるい内転』と、そして最適声をセンターに近いが、かろうじて気息質の側の声であると定義しました(Titze 1994, 24): 『プレス・ヴォイスは通常息っぽい声よりも効率的(空気力学的かつ音響学的に)である… しかし、力強い内転にいかなる代価が支払われるのか? 接触ストレスと、その結果として生じる組織への外傷の評価は、効果的な音生成と呼ばれるかもしれないものより完全な画像を得ることが必要である』(245)。しかしながら、このような接触ストレスと組織のトラウマがなくてもティッツィは緊張した声を過内転(hyperadduction)そして、気息質の声を低内転(hypoadduction)と呼ぶようになりました。彼は、『プレス・ヴォイスはダメージの高いリスクがある』と主張しました、そして、ズンドベリとおなじく、振動の流れるやり方を推奨しました(249)。彼は、流れる発声の支えに於ける声帯振動のそれぞれのメカニズムの論理的モデルを提示し、さらに彼はヴェナードの『silent [h]』(訳注:上記では”imaginary h”)の使用を内転力を弱める手段として擁護しているように思えます(91-108)。

Ronald Scherer とIngo Titzeによって推進された研究において、訓練されたバリトンが歌とスピーチの両方で『息』『普通』『プレス』の使用を測定されたことは注目されます。そのバリトンは、すべての歌唱課題中に披裂軟骨の声帯突起を互いにしっかりと締めていたことが認められました。これは、声帯が各振動の間、大きな『閉鎖局面』があったという証拠によって裏付けられます(Scherer and Titze 1987, 251)。明らかなことは、理論的モデルによる議論ではなく実際の歌手を測定するとき、プレス発声が優先されることが確認されました。発声科学者Thomas Shippは、プレス発声は声の機能亢進(vocal hyperfunction)に相当するという見解に反対する論拠を提出しました。『もし喉頭の上昇が、確かに、のみこむ間、声帯内転を促進するならば、正反対の理論は、喉頭の低下がこの内転力を減少させると主張するだろう。そのような動作は、声帯に対する歌手の過剰な内転と、そして、「プレス」または「堅い」発声になることを妨ぐだろう』(Shipp 1987, 219)。声門閉鎖に関する議論(それはすべてガルシアに戻る)は、今日の発声科学者たちの間ですら推測と意見の不一致の原因となることがわかります。この分野の研究はさらに多くの研究が必要です、特にクラッシックの発声訓練を受けた歌手たちの声門閉鎖の観察による研究が求められます。

もう1つの要素もまた、プレス発声の否定に一役買うかもしれません。もし、『訓練された歌手』という言葉に、研究者が、何回かの訓練を受けたコーラス歌手を加えたとしたら、流れ発声は、『合唱ブレンド』の基礎として用いられる音になるので、流れ発声が好ましい音とされることは理解できます。堅固な発声と、音に強い高エネルギーの組み合わせを作り出す歌手たちはコーラスの状況から『はみ出し』そして、ブレンドを妨げるでしょう。これは、音楽の教科過程の一環として合唱を歌わなければならなかったり、オペラの舞台やコンサートのステージ以外の合唱で、しばしば他とは異なったテクニックで歌うことになったオペラ科の学生によくみられることです。よく訓練されたオペラ歌手は、他方では異なるスタイルと音楽様式の表現上の要求に合わせるために、変化する声門閉鎖、低い喉頭位置、そして声門下圧などの割合を調整して歌わなければなりません。要するに、より良いコントロールは、声門の閉鎖が原動力となる試みにおいて必要とされます。これらは、実験室でのいろんな実験に於ける実験対象としてオペラ歌手がより広く使われるときにのみ解明される問題です。理論的構成物とコンピューター・モデルはそれらのデザイナー(考案者)の声の好みによって影響されます。推測に基づく断定と実際の歌手による実験とのバランスをとることが重要です。

Closed Quotients and Patterns of Vibration 閉鎖度と振動パターン p.28

異なる種類の声門のセッティングで最も重要な結果の1つは、振動するサイクルの開-閉局面が影響を受ける仕方である。『閉鎖比率 (closed quotient)』は、各振動サイクルでの声門が閉じている時間の割合で、『解放比率 (open quotient)』は、声門が開いている時間の割合です。各振動サイクルにおける閉鎖する速さと閉鎖時間の長さは、喉頭音源(voice source)における音質だけではなく、空気流の割合、声門下圧そして音量(音圧レベルまたはSPL; sound pressure levels)にも影響を与えます。ガルシアは喉頭鏡で声門を観察することはできましたが、閉鎖比率を測定する手段は持っていませんでした。

『voice source (喉頭音源)』とは、この音声信号が声道を通過することによって変更される前の、声帯振動によって作り出された生のサウンドのことです。数多くの研究は、強い声門閉鎖は非常に高い声門下圧と少量の空気流を伴い大きな閉鎖比率と速い閉鎖速度を生み出すことを明らかにしてきました。これは結果的に高エネルギー部分音の豊かな音源スペクトラム(source spectrum)になります。『声門閉鎖位相の終わりにゼロに向かう空気流の減少が速ければ速いほど、より豊かでより強い上音スペクトラムとなる』(Rothenberg, Miller と Molitor 1988, 246) 。 他方、内転が弱いほど、より大きな開放率を生み出し、より高い空気流とより低い声門下圧となり、その結果としてより小さな、より弱い上音になりまする。(*11) よく訓練された歌手は、異なる音楽スタイルの様式的要求に応ずるための、音質の多様性を創るために、内転、閉鎖比率、そして空気流量をコントロールすることが出来ます。音楽的状況によって、たえず堅い内転や輝かしい音質が求められているわけではありません。再度我々はオペラ歌手と合唱団員の異なる音質に対するとらえ方を比較することができます。声質の選択は声門閉鎖の割合を決めるのに重要な役割を演じます。

(*11) Benade 1976, 380-1; Large1972; Large, Iwata, and von Leden 1970; Lieberman 1986a, 32; Luchsinger and Arnold 1965, 66-7; Reed 1982; Rothenburg 1981; Shutte 1980, 3-4; Sundberg 1973; Subdberg 1977a; Sundberg 1980; Sundberg 1981;Sundberg 1987, 79; Troup 1982; van den Berg 1958; van den Berg 1960; Wyke 1974a, 76-89, 91, 288; Zemlin 1968, 177-83.

ガルシアが簡単な喉頭鏡で見ることができなかったもう一つの現象は、声帯の振動パターンです。高速度撮影や喉頭ストロボスコープビデオは、声帯が単純な左右両側の動きで振動するのではなく、いくつかの層や相で構成された高度に複合した動きによって振動していることを明らかにします。声帯組織の粘着性はよく理解されていませんが、それは良く湿った組織、あるいは粘液で覆われた膜組織で高い表面張力を持ち、深くて堅い筋肉組織をおおっています。組織の何層かにわたる異なった質感と収縮性のある特性は声帯の複雑な波状のうねりの動きを可能にします。(*12) この波動は、歌われている音の基本周波数にではなく、音質に影響を与えるかもしれません。声帯の振動は主に水平ですが―声帯に沿って―声帯の深さがその役を買って、垂直変位もあります。これは、粘膜波動現象(muco-undulatory phenomenon)として知られています。ゼムリンはそれを次のように説明しました:

喉頭の高速撮影の重要な観察から、声帯は、上へ波打つような開きの進行によって、下からこじ開けられ始めるように見える。このように、最初に声帯の下の縁が、最後に上の縁が吹き放される。しかしながら、閉鎖相においては、下の縁が上の縁をリードする。この振動の仕方は、垂直位相(vertical phase difference)として知られている… この声帯振動の仕方とその割合は、必ずしも根拠がはっきりしているわけではないが一般的には、個人差と同様にピッチの違いと発声強度によって異なるかもしれない。(Zemlin 1968, 180)

(*12) Laver 1980, 97-9 より詳細な論考は、Titze 1994, 94-100.

Neuromuscular Control Systems 神経筋のコントロールシステム p.29

起声とその結果として後に続く発声フォームとの重要な関係は、それらをコントロールする神経システムによってよりよく説明されます。発声前セットは主に中枢神経システムが喉頭筋に信号を送る『動力システム(motor system)』によってコントロールされ、その結果として、随意の筋肉収縮を引き起こします。続いて起こるこれらの筋肉のコントロールは求心的なものです;それは、自己受容性感覚(proprioception)または運動感覚性認識(kineaesthetic awareness)として知られている神経筋フィードバック・システム、ならびに耳が音をモニターして、持続性矯正をする聴覚コントロール・システムによって達成されます。自己受容性感覚は、ときどき『第6感(sixth sense)』又は『内部感覚(internal sensibility)』と呼ばれます(Key 1963; Husson, 1962, 37)。喉頭の中には受容器と呼ばれる特別な神経終末があります:例えば、粘液出の膜組織の中の感圧受容器(pressure-sensitive receptors)は声門下圧を監視します;声帯筋の中には感伸縮受容器(stretch-sensitive receptor);関節の中には、機械刺激に反応する機械的受容器(mechanoreceptor)が動きを監視するします。これらの受容器からの情報は中枢神経にフィードバックされ、その結果、修正がなされます。自己受容性感覚とは、このような『反射システム(reflexogenic system)』なのです(Wyke 1974d; 1980; Gould 1971b; 1980)。聴覚フィードバックシステムはときどき歌唱において『コントロール・ループ』と呼ばれます。歌手がその音声を聞くや否や、コントロールはほとんど、自己受容性感覚から聴覚フィードバック・システムに移動します(Michel 1978)。『歌唱は、喉頭筋上で活動する基本的な3つの神経コントロールシステム―すなわち、発声前チューニング、反射的調節、そして聴覚的モニタリングなどの連続した操作を含みます』(Wyke 1974a, 261)。これらのコントロールシステムの調整は優れた歌唱には不可欠のものです。発声前セットにおいて内転筋の神経感応は、視覚に次いで非常に速い;これは多分、気管に侵入する異物を防ぐ喉頭の保護作用によるものでしょう。(*13) いったん発声が開始され、声帯自身が監視されなければならならなくなると、そのコントロールは喉頭の反射システムと聴覚コントロール・ループに移動します。ようするに自己受容性感覚は、声帯が『発声の期間中、それらの予めセットされた形からそらされる』のを防ぐことによって発声前声門セッティングを維持して、安定させるのを助けます(Wyke 1980, 52)。これは、ガルシアのcoup de la glotte がなぜそんなに重要であるか、そして、なぜ発声前の形を押しのけてしまう声門破裂(glottal prosive)を避けなければならないかの理由となります。一旦発声が開始されれば『声帯の状態を直接知覚する意識を提供してくれる神経系メカニズムは存在しなくなります』そして『歌手はいかなる意識的なコントロールも行うことができない―それは喉頭筋組織の発声前活動のコントロールとは著しく異なるものである』(48)。

(*13) Titze 1994, 248; Winckel 1952, 95; Martensson and Skaglund 1964, 332; Broad 1973, 161

Conclusions 結び p. 30

Manuel Garcia は、オペラ唱法にとって望ましい声門セッティングは、披裂軟骨が中心線に沿って互いに堅く締め付けることによって、声帯を強く内転させるという立場をとった最初の人です。これは声門の振動する部分を短くして、堅くします、その結果、披裂軟骨と声帯自身が堅固な接触になります。私が『堅い発声(firm phonation)』と呼ぶこのセッティングは、ガルシアがcoup de la glotteと呼ぶものによって最も良く達成され、私はそれを『堅い起声(firm onset)』と呼んでいます。発声が始まる直前に披裂軟骨は固く引き付けられます。発声期間中は、内転緊張の結合された筋肉の力、中央圧縮、そして縦の張力などが、息に対する強い声門抵抗を持続させます。声帯の強い閉鎖度合い、閉鎖パターンにおける垂直に異なる相、そして声質に影響を与える粘膜波動が存在します。強い声門抵抗は、息の圧力を上昇させ、声門を通過する空気量を少なくします。その結果、喉頭音源に於ける音質は、豊かな高周波の組み合わせを獲得します。発声前セッティングは、それが動力システムによってコントロールされるので、歌手の自発的なコントロールに基づきます。発声期間中は、後に続く声帯のモニタリングが、反射システム、同じく、聴覚フィードバックのコントロール・ループによってコントロールされます。

対照的に、会話中のスピーチ・ヴォイス、そしていくつかのタイプの歌のための、普通の声門セッティングは、ゆるい声門閉鎖です。声門が長くなると声帯は堅くならず、垂直の相の違いと声帯の接触の深さは少なくなります。このタイプの声門閉鎖はおそらくソフト・オンセット又は声門打撃によって助長され、発声中の声門抵抗が弱くなります。ゆるい声門閉鎖で作られる声質は、高周波の組み合わせが弱いために堅い発声のものとの違いは容易に聞き分けられます。

この種のことすべてが提案するのは、堅固な発声が通常のスピーチ目的のために、または、いくつかのタイプの歌には必要とされない『不自然な』声帯調整であるということです。それは、オペラやコンサート以外ではめったに使われないし、そこですら絶えず使われるわけではないと思います;そのしようは、発声訓練そして音楽表現の要求によります。もっともポピュラーな歌や日常的な歌唱形態、特に電気的増幅に頼る人たちには堅い発声は使われません。堅い発声の持つ輝きはおそらく、オペラのコーラス以外の混声合唱には適していません(すべての合唱団員がそれを使用できなければ)、それゆえ、大方の合唱の歌唱にはこれはほとんど存在しません。堅い発声は『使い勝手が良い』ものではありません。歌う技巧に関する努力と集中力の必然的に高いレベルは、通常古典的な歌のスタイルと特に関係している特別な種類のトレーニングを必要とします。ガルシアは発声トレーニングにおける最初の一歩は、強い声門閉鎖であることを認識していました。彼のcoup de la glotteは、堅い発声に到達するためのカギであり、歌唱の歴史において間違いなく唯一最も重要な概念であります。

2009、3.11 訳:山本隆則